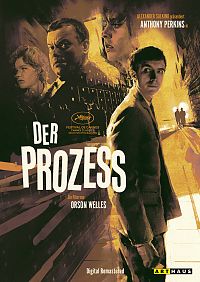

Orson Welles: Amerikanisches Wunderkind

Heute vor 40 Jahren ist der Regisseur, Schauspieler und Autor im Alter von 70 Jahren gestorben.

Der Name Orson Welles löst unmittelbar Ehrfurcht aus bei Menschen, die dem Kino treu verbunden sind. Schließlich gilt sein Regie-Debüt Citizen Kane von 1941 als einer der besten Filme aller bisherigen Zeiten. Dabei handelt es sich um die filmische Entsprechung der Great American Novel, ursprünglich lautete der Titel des Filmwunders Der Amerikaner.

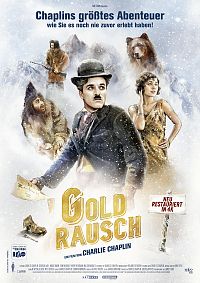

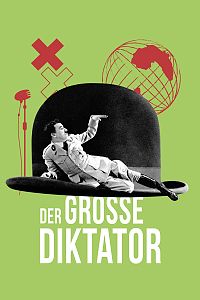

Das fiktionalisierte und doch recht unverblümte Porträt des damaligen Medienmoguls William Randolph Hearst fiel nicht zu dessen Gefallen aus, was eine Kampagne seinerseits gegen das künstlerische Meisterwerk zur Folge hatte. Wenn man bedenkt, dass Hearst gerüchteweise mit einem Mord davongekommen sein soll, nachdem er im Jahr 1924 auf seiner Yacht den Filmproduzenten Thomas Ince erschoss, wobei er eigentlich auf Charlie Chaplin gezielt hatte, ging die Geschichte für Orson Welles noch glimpflich aus. In diesem Fall benutzte Hearst seine publizistische Macht lediglich, um Aufführung und Verbreitung von Citizen Kane zu sabotieren. Der Film wurde ein finanzieller Flop.

Welles mochte ein Wunderkind gewesen sein, musisch begabt bis über beide Ohren und von der Mutter bedingungslos gefördert, und bei Citizen Kane trat er ja auch nicht nur als brillanter Regisseur in Erscheinung, sondern auch als Autor und Hauptdarsteller, somit als Autorenfilmer, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Aber der Misserfolg machte ihm dennoch zu schaffen. Paradoxerweise liegt Welles' erfolgreichere Zeit vor der Fertigstellung von Citizen Kane. Die Wirkung seines Hörspiels "Der Krieg der Welten", das 1938 beim Radio-Publikum vermeintlich eine Massenpanik ausgelöst habe, da viele Hörer*innen die Geschichte von der Alien-Invasion für bare Münze hielten, ist längst Legende. Zuvor war Welles im Theater durch seine innovativen Shakespeare-Inszenierungen aufgefallen (wobei er im Kino mit Macbeth noch mal an diese Phase anknüpfte).

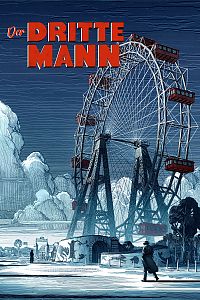

In den Nachkriegsjahren bis zu seinem Tod im Jahr 1985, der sich heute am 10. Oktober zum vierzigsten Mal jährt, häuften sich die Schwierigkeiten bei seinen Filmproduktionen und sonstigen Vorhaben. Die fehlgeschlagene "Don Quijote"-Verfilmung erinnert an Terry Gilliams Leidensgeschichte. Die große Ausnahme bildet Orson Welles' Engagement als Darsteller in dem Thriller Der dritte Mann von Carol Reed nach Graham Greene, in dem er 1948 seine nicht zu leugnende unheimliche Aura als Harry Lime zur Geltung bringen konnte (und natürlich hatter er auch beim genialen Drehbuch seine Finger im Spiel). Allein die Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation läuft dem Filmpublikum bis auf alle Ewigkeit nach.

Orson Welles war zeitlebens neuen Medien wie etwa dem aufkommenden Fernsehen aufgeschlossen, hat sich allerdings nie aus kommerziellen oder politischen Erwägungen verbiegen lassen. So legte er sich nicht nur mit dem Medienzar Hearst an, so wie er sich vermutlich heute einem einflussreichen Machtmenschen wie Donald Trump gegenüber als unbequemer Kritiker erweisen würde, er stand auch auf Senator Joseph McCarthys berüchtigter Schwarzer Liste. Doch blieb das einstige Wunderkind stets ein Kind der Unterhaltungsindustrie, noch kurz vor seinem Tod in Los Angeles trat er einer Talkshow auf. Ein Orson Welles-Biopic hätte – im besten Sinne! – den Titel Der Amerikaner verdient.

WF