Top 5: Wir führen den Welthundefilmtag ein!

Für den Welthundetag am 10. Oktober stellen wir fünf Filme aus unserem Katalog vor, in dem die Hunde den Menschen manchmal fast ein wenig die Show stehlen.

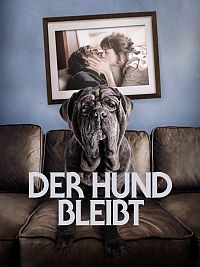

Der Hund bleibt von Yvan Attal

Yvan Attal und seine Frau Charlotte Gainsbourg verschmelzen in diesem reichlich unterschätzten Film Szenen ihrer Ehe auf charmante Weise mit einer Novelle des italo-amerikanischen Autors John Fante. Attal spielt einen ehemaligen Bestseller-Autor mit Schreibblockade namens Henri, der mit seiner unzufriedenen und latent angetrunkenen und/oder medikamentös betäubten Frau Cécile und den vier erwachsenen Kindern in einem wunderschönen Haus in einem französischen Küstenkaff wohnt – aber viel lieber in Rom wäre, wo er seiner Meinung nach die besten Jahre seines Lebens verbracht hatte und besagten Bestseller schrieb. Henri ist verbittert, lakonisch, wehleidig, melancholisch und undankbar – was er mit bitterbösen Sprüchen und Erzählungen allerdings sehr unterhaltsam vermitteln kann.

Eines Abends, als Henri von einer Reise zu seinem Verlag in Paris zurückkehrt, sitzt ein riesiger Hund im Garten, der ganz selbstverständlich ins Wohnzimmer trottet – und irgendwie nicht wegzukriegen ist. Mit einer Mischung aus Trotz und Zuneigung beschließt Henri, ihn zu behalten und tauft ihn "Stupide". Das Tier wird ein treuer Gefährte – egal ob er das Sofa vollsabbert, sich mit dem Nachbar-Dobermann "Rommel" anlegt oder immer wieder den Macho-Freund der Tochter anrammelt. und diesen vermeintlichen harten Typen damit in seiner Männlichkeit zutiefst verunsichert.

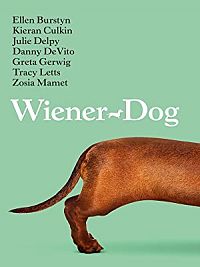

Wiener Dog von Todd Solondz

Ein süßer Dackel trottet durch die Leben vierer Underdogs und blickt mit traurigen Augen auf deren Schicksale. So funktioniert dieser ebenso verwirrende wie bewegende Filme von Todd Solondz, der – wie oft bei ihm – in verschiedenen Episoden funktioniert. Der Wiener Dog (also der Dackel) reist dabei durch die amerikanische Provinz und schnuppert in die Leben des jungen Remis, der mit seinen bourgeoisen Eltern fremdet; der schüchternen Tierarztassistentin Dawn Wiener (die man als Kind aus Solondz’ Willkommen im Tollhaus kennt), die sich in einen Bad Boy verliebt; des erfolglosen Drehbuchautors Dave Schmerz, der noch auf eine letzte Chance in Hollywood hofft und der alten Dame Nana, deren Enkelin Zoe sich nur meldet, wenn sie Geld braucht.

Hachiko von Lasse Hallström

Manchmal braucht es diese traurig-pathetischen Filme mit schönen Menschen (und in diesem Fall: schönen Hunden), die auf wahren Begebenheiten beruhen und deren Soundtracks dermaßen mit Streichern zugekleistert sind, dass auch die letzten schnallen, dass man hier ganz intensiv fühlen muss. Als hätte man das nicht selbst gemerkt. Aber man kann Regisseur Lasse Hallström da keinen Vorwurf machen: Die Geschichte des japanischen Hundes Hachiko, der in den 20er Jahren an der Seite eines Uni-Professors lebte und diesen jeden Tag am Bahnhof erwartete – auch nach dessen Tod – ist einfach zu schön. Hallström holt die Geschichte ins Amerika der Jetztzeit, zeigt, wie sich der Musikprofessor Parker Wilson (Richard Gere) und der Akita-Welpe über die Jahre anfreunden und wie Hachiko nach Wilsons Tod noch immer jeden Tag am Bahnhof wartet. Womit er die ganze Stadt inspiriert – die ihm am Ende eine Statue schenkt, ganz so wie es damals im richtigen Leben passiert ist.

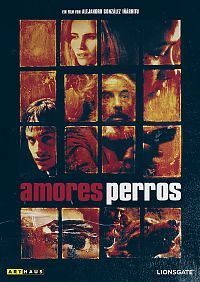

Amores Perros von Alejandro González Iñárritu

Amores Perros heißt ins Deutsche übersetzt so viel wie "Hundeliebe". Aber man darf warnend sagen, dass dieser brutale, bewegende Episoden-Film für Menschen, die Hunde lieben, sehr hart anzusehen ist. Die brutalen Hundekämpfe im Film sorgten ironischerweise für den größten Aufschrei, obwohl Amores Perros auch bei der Darstellung der Gewalt zwischen Menschen nicht gerade zimperlich ist. Regisseur Alejandro González Iñárritu musste oft und unablässig versichern, dass keine Tiere zu Schaden gekommen sind. "Die Hundekämpfe sind in Mexiko eine brutale Realität. Wir waren im Film aber mehr an den Beziehungen zwischen den Menschen und ihren Hunden interessiert: Was meinen Charakteren widerfährt, passiert auch ihren Hunden." Zu den Vorwürfen diverser Tierschutzorganisationen sagte er: "Die Illusion von Gewalt zwischen den Tieren wurde durch das Filmen und den Schnitt erzeugt, auf die gleiche Weise, wie wir bei dem Autounfall Sorge getragen haben, dass keine Menschen verletzt werden. Die Hunde tragen Beißschutz, was man sogar sehen kann, wenn man die Bilder einfriert und vergrößert. Die Hunde, die tot wirken, wurden geschminkt und für maximal 20 Minuten betäubt. Der Hundetrainer ist in Tierschutzkreisen ein respektierter Mann und hat für Amores Perros mit seinen eigenen Tieren gearbeitet – man kann also sicher sein, dass er sie gut behandeln hat."

Trotzdem versteht Iñárritu die Reaktion, sich zuerst um die Hunde zu sorgen. Sie ist für ihn zutiefst menschlich, obwohl sie ihm auch Angst mache: "Wir scheinen uns mehr um die Tiere als um die Menschen zu sorgen. Wir sehen einen Obdachlosen mit einem verwitterten Hund auf der Straße und unsere Sympathien gelten zuerst dem Hund. Ist das nicht furchtbar? El Chivo macht es in meinem Film genauso: Er rettet Octavios Hund und nicht Octavio." Und trotzdem, oder gerade deswegen, sind die Tiere das kläffende, knurrende Herz des Filmes.

Mann beisst Hund von Rémy Belvaux

In diesem belgischen Skandalfilm tauchen im strengen Sinne keine Hunde in Hauptrollen auf. Und trotzdem prägt die im Titel zitierte Verbindung zwischen Hund und Mensch diesen verstörenden, fiesen Film. Hier beisst nicht der Hund den Mann – hier folgen wir Seite an Seite mit einem jungen Kamerateam einem Mann, dem man jederzeit zutrauen würde, einem Dobermann in den Arsch zu beißen.

Das macht der Auftragskiller Ben zwar nicht, aber dafür werden zum Beispiel plaudernd Kinder erschossen oder alte Menschen in den Herzinfarkt getrieben. Über das schockierende Ende sprechen wir lieber gar nicht erst. Bei all dem plappert und kläfft Hauptdarsteller Benoît Poelvoorde munter vor sich hin – fast wie so ein kleiner Fuß-Hupen-großer Kläffer. Ein Hundesohn ist der Typ auch noch durch und durch – was Mann beisst Hund dann doch irgendwie für diese Liste qualifiziert.

DK