Eine Hommage an die Plattenläden der Filmgeschichte

Auf ARTHAUS+ kann man ab sofort High Fidelity mit John Cusack sehen. Einige Teile des Films und des Kultromans von Nick Hornby sind nicht so gut gealtert, was Regisseur Stephen Frears aber gut hinbekommen hat, ist der Plattenladen "Championship Records". Auch im Store "Revolver" in der Serie Vernon Subutex (Foto) möchte man gerne eine limitierte 7“-Single kaufen.

Wer in den 90ern und Nullerjahren mit Indie, Punk, Rock, Crossover und Metal aufgewachsen ist, hat oft vor allem einen Film und ein Buch in der heimischen Sammlung: High Fidelity. Als Buch 1995 von Nick Hornby veröffentlicht, dann 2000 mit John Cusack in der Hauptrolle von Stephen Frears verfilmt, klebt an beiden popkulturellen Artefakten ein metaphorischer "KULT"-Sticker.

Wie so oft bei Phänomen aus dieser Zeit lohnt sich aber in beiden Fällen eine ehrliche Neubetrachtung. Das Level an nonchalant vorgetragenem Sexismus ist in Buch und Film schon erstaunlich hoch, und in seinen ganz wehleidigen, passiv-aggressiven Momenten ist Hauptcharakter Rob schon nah dran an dem Vibe, der heute in der Incel-Kultur um sich greift. Man muss High Fidelity deshalb nicht in die Tonne treten und die Welt, die Horny und Frears hier aufmachen, bewohnt man als Musikfan noch immer sehr gerne, aber zumindest die Erkenntnis sollte drin sein, dass die ach so schöne Subkultur dieser Zeit eben auch nicht viel weiter war als der Rest der Gesellschaft.

This being said, kann man sich aber nicht dagegen wehren, dass man gerne noch einmal bei "Championship Vinyl" vorbeischaut, um den Kopf zum Groove der ewig unterschätzten Beta Band nicken zu lassen. Denn diese Musik-Szene, ihren Charme und ihre Schrulligkeiten hat Frears mit John Cusack als Ladenbesitzer Rob Gordon, Todd Louiso als schüchternen Nerd Dick und Jack Black als Freak Barry sehr gut hinbekommen.

Frears hatte für sein High Fidelity die Handlung von London nach Chicago verlegt. Dort, im trendigen Viertel Wicker Park, hatten Frears und sein Team einen lehrstehenden Laden in der 1500 North Milwaukee Avenue angemietet, um darin "Championship Vinyl" from scratch aufzubauen. Reale Plattenkäufe sind an dieser Adresse also nie erfolgt, aber zumindest wirken die gefilmten authentisch. Auch der Vibe, der in einem echten Plattenladen durch die Regale weht, wurde überzeugend simuliert – inklusive der damals vorherrschenden "It’s a Men’s World"-Attitüde. Wobei im Real Life wohl niemand ausgerechnet beim Thema Green Day so den Klugscheißer hätte raushängen lassen wie Dick in dieser Sequenz.

Als Musiknerd, der in jeder Stadt, die er besucht, mindestens einen Plattenladen besucht, freut man sich immer wieder, wenn diese Geschäfte in einem Film zum Schauplatz werden und dabei gut getroffen sind. Wer sich an den genannten Problemfeldern des Films High Fidelity stört, sollte unbedingt das Remake als Serie schauen, die von Veronica West und Sarah Kucserka entwickelt wurde und Zoë Kravitz als Plattenladenbesitzerin Robyn "Rob" Brooks in den Mittelpunkt setzt. Ein Update, das auch Hornby begeistert hat, der im Übrigen selber weiß, dass er viele Dinge aus High Fidelity heute anders, oder gar nicht mehr schreiben würde.

Im ARTHAUS-Sortiment gibt es zum Beispiel auch noch den Pariser Plattenladen "Revolver" zu entdecken – Ausgangspunkt der starken Serie Vernon Subutex nach der Buchtrilogie gleichen Namens von Virginie Despentes. Romain Duris spielt darin den einst charismatischen Besitzer Vernon Subutex, dessen Laden allerdings schon eine Weile geschlossen ist. Subutex rutscht langsam in die Obdachlosigkeit, verliert aber nie seine magische Liebe zur Musik. Buch und Serie haben einige der besten Beschreibungen von Musik und Subkultur der Nuller- und Zehnerjahre – und wer die Flashback-Szenen in den Räumen des noch offenen "Revolver"-Plattenladens sieht, will sich dort am liebsten sofort eine The-Rapture-CD oder eine krude französische Punkplatte von Subutex aufschwatzen lassen.

Etwas bunt und drüber, aber nicht uncharmant sind die Räume von Empire Records, dem Laden in der 1995 veröffentlichten gleichnamigen Coming-of-Age-Komödie. Dort verbringt man die meiste Zeit des Films in diesem knalligen Independent-Store, den eine Gruppe junger Twens gegen eine böse Kette verteidigen will.

Sehr gelungen sind auch die Szenen im Record Shop "Good Vibrations", den es tatsächlich mal in Dublin gegeben hat. Der Film gleichen Namens ist ein mitreißendes und sehr lustiges Biopic über den Labelgründer Terri Hooley, der inmitten der irischen Unruhen die Punkszene in Bewegung setzte und auf seinem Label „Good Vibrations“ zum Bespiel die Kultsingle „Teenage Kicks“ von den Undertones veröffentlichte.

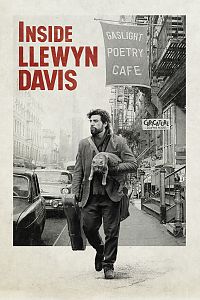

Manche Musik-Filme wiederum hängen lieber in Studios oder auf Konzerten ab und sparen sich diese so wichtige Location komplett. Wer zum Beispiel Song To Song schaut, wünscht sich sehnlichst einen Trip unter der magischen Führung von Terrence Malick durch einen gut sortierten Plattenladen – stattdessen drehte der aber lieber auf realen Festivals in Austin, Texas wie dem Fun, Fun, Fun Fest. Auch die Coen-Brothers erwecken mit Inside Llewyn Davis zwar das New Yorker Greenwich Village der 60er zum Leben, schicken ihren traurigen Barden dabei aber leider nicht in einen einzigen Plattenladen. Das verzeiht man ihnen nur, weil der Film und der Soundtrack auch ohne eine solche Szene ziemlich brillant geraten sind.