Wim Wenders wird 80: Vom Schwärmen und Staunen

Am 14. August feiert Wim Wenders runden Geburtstag. Die Bundeskunsthalle widmet ihm die Ausstellung "W.I.M. Die Kunst des Sehens" – und auch wir gratulieren von Herzen.

Wer würde sich nicht gerne auf einen Trip durch die Welt von Wim Wenders begeben? Bei seinen Filmen beschleicht einen ja des Öfteren dieses Gefühl, in die Geschehnisse einbezogen zu sein. Das könnte von der leicht entrückten Perspektive des 1945 in Düsseldorf geborenen, passionierten Geschichtenerzählers herrühren. Erzählen sei für ihn nur legitim, erklärt er etwa in dem Dokumentarfilm Wim Wenders – Desperado, wenn man am Anfang nicht wisse, wie und wo die Sache enden werde. So nah am Leben ist diese Prämisse, dass sich das Publikum bei Wenders prinzipiell im richtigen Film wähnt und es ihm mit Offenheit und Zuneigung dankt. Man könnte auch sagen: Es hat den Anschein, als würde der Regisseur neben einem sitzen, wenn man einen Wenders-Film ansieht. Ja, es könnte sogar sein, dass ihn das Ende des eigenen Films genauso überrascht wie einen selbst.

Diese Neugier wirkt ansteckend – und sie ist ein Eisbrecher. Auch wenn viele Cineasten Wim Wenders als Inbegriff des Neuen Deutschen Films betrachten, so ist er in den Augen des breiten Publikums ein bescheidener und sympathischer Typ geblieben, zu dem man sich gleich ins Auto setzen würde, um neue Filmschauplätze auf der ganzen Welt zu erkunden. Wenders kann auf ein imposantes Werk zurückblicken, das ihn in den Kreis der wichtigsten Intellektuellen der bundesdeutschen Nachkriegszeit erhebt, und die Bundeskunsthalle ehrt ihn anlässlich seines 80. Geburtstags am 14. August mit einer großen Schau, die noch bis Januar 2026 zu sehen ist. Dennoch hat sich Wenders das innere Kind bewahrt. Mit ihm verbinden wir das Staunen und das Schwärmen. Seine Filmbilder bezeugen, dass er ein Fan des Lebens, der Menschen und der Künste ist.

Dabei ist Wim Wenders immer bescheiden geblieben. Die großen kommerziellen Erfolge seiner an Höhepunkten reichen Karriere wie Paris, Texas, Der Himmel über Berlin oder Buena Vista Social Club seien ihm geschenkt worden, behauptet er heute. Das Schöpferische scheint für ihn ein unablässiges Geben und Nehmen. Als Künstler bekomme man viel zurück – vom Film selbst, so seine Überzeugung. Man mag das für Understatement halten, sollte aber nicht denken, dass Wenders nach Komplimenten fischt. Demut und Respekt zeichnen ihn aus. Eine Haltung, der er mit Perfect Days unlängst ein filmisches Denkmal gesetzt hat. Die Wertschätzung der kleinen Dinge erklärt auch seine Liebe zur japanischen Kultur, von der sich wiederum die meditative Art seiner Weltbetrachtung ableiten lässt.

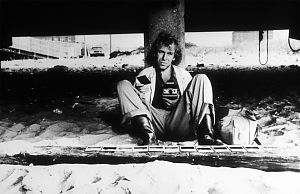

Das System Wenders allerdings kennt keine Grenzen (zumindest keine nationalstaatlichen), und die große künstlerische Liebe seines Lebens ist das Kino an und für sich. Jene Liebe wurde mit den ersten Bildern entfacht, die er als kleiner Junge nach dem Umzug ins Ruhrgebiet mit der 8mm-Kamera machte. Einen Vorgeschmack auf spätere Erwartungshaltungen anderer dürfte er bekommen haben, als sein Vater ihm erklärte, er könne alles filmen, außer den hässlichen industriellen Bauten vor der Haustür. Aber mit den heimischen Fabriken hatte der junge Wenders, der natürlich tief in seinem Inneren selbst am besten wusste, was zu filmen ist, schon das Gegenbild zu den weiten Räumen Amerikas vor der Linse, die er weidlich erkundete, als er sich endlich auf den Weg gemacht hatte. Ein Filmemacher aus Berufung. Und ein Reisender, der die eigene Rastlosigkeit, gespeist aus der nie enden wollenden Lust am Entdecken, zu seinem Beruf machte.

Charakteristisch für Wenders' Arbeitsweise ist das leidenschaftliche Sammeln von Impressionen. Zur Vorbereitung von Paris, Texas etwa fuhr er monatelang die Highways entlang und schoss tausende von Fotos. Für den Film waren deren Motive letztlich unerheblich, doch Wenders hatte sich ein Gefühl für die Farben der Landschaft verschafft. Viel wichtiger noch: Er konnte sich nun emotional auf diese ganz eigenen Locations einlassen. Das muss es sein, was einen so unweigerlich in den Bann zieht, sobald man seine Bilder vor Augen hat: Wim Wenders-Filme vermitteln einem immer das Gefühl, dass wirklich nichts egal ist. Jeder Stein, der auf dem Weg zum Ziel liegt, ist es wert, dass man sich über ihn Gedanken macht.

Wim Wenders hat sich der Filmkultur schon in mehreren Funktionen hingegeben. 1971 war er Mitbegründer des Filmverlags der Autoren, später amtierte er als Vorsitzender und Präsident der Europäischen Filmakademie und lehrte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Bei alldem konnte er sich diese gewisse Naivität erhalten, mit der man das Vorstellungsvermögen für ein lohnenswertes großes Ganzes, das erst noch zusammengepuzzlet werden muss, und zugleich den Blick für das nächste passende Puzzlestück aufrechterhält.

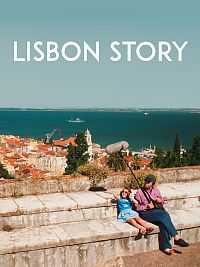

Wenders betrachtet einen Film als Patchwork aus verschiedenen Kunstformen und aus den Eigenschaften der vor und hinter der Kamera beteiligten Persönlichkeiten sowie den Charakteristika der Handlungsorte – wie etwa Lissabon in Lisbon Story . Die Locations, an denen seine Geschichten spielen, sind bei Wenders tatsächlich so etwas wie zusätzliche Filmfiguren – nur dass er Regieanweisungen von ihnen empfängt anstatt ihnen Vorgaben zu machen. Auf Wüsten- oder Großstadtszenarios muss man sich vielleicht noch mehr einlassen als auf Menschen. Sie prägen uns nachhaltiger als wir sie erschaffen.

Für das eigene Arbeitsethos hat der nimmermüde Wim Wenders eine fast schon putzige Bezeichnung, nennt sich selbst "Workaholiker". Sein wachsendes Lebenswerk erzählt längst eine eigene, faszinierende Geschichte – mit einem offenen Ende. Um es mit dem Titel seiner Hommage an die Kölner Rocklegende BAP zu sagen: "Viel passiert". Das gilt für die Vergangenheit und die Gegenwart. Davon kann man sich in der Bundeskunsthalle überzeugen, wenn man durch das sich permanent ausdehnende Universum des Wim Wenders wandelt. Doch am nächsten kommt man ihm wohl nach wie vor, wenn man seine Filme guckt und ganz unmittelbar ins Schwärmen und Staunen gerät.

WF