"Lieber, verehrter Max Frisch…": Ein Besuch im Max Frisch-Archiv in Zürich

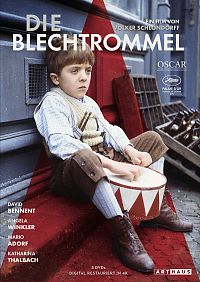

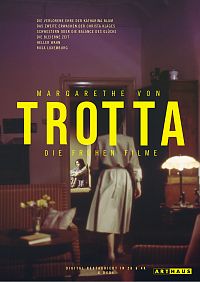

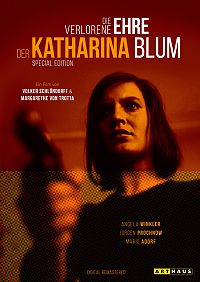

Alle reden gerade völlig zurecht über die sehr gelungene und zugängliche Stiller-Verfilmung. Wir wollen hier aber noch einmal an Volker Schlöndorffs Homo Faber erinnern. Zum Release der restaurierten Fassung im letzten Jahr besuchten wir das Max Frisch-Archiv in Zürich und sprachen mit dem Hausherrn Tobias Amslinger. Diesen Text finden Sie auch im Booklet der Special Edition.

Wer auf den Spuren Max Frischs wandeln will, ist in Zürich gut aufgehoben. Frisch wurde 1911 dort geboren, wuchs im Quartier Hottingen auf, studierte erst Germanistik an der Universität Zürich und anschließend Architektur an der ETH. Aber Max Frischs Beziehung zur Stadt war auch und vor allem von Reibung geprägt. Immer wieder zog es ihn an andere Orte – in den Tessin, nach Rom, nach Berlin, nach New York. In seinen Tagebüchern finden sich viele Sätze über Zürich, im Roman "Stiller" aber steht die vielleicht treffendste Beschreibung: "Zürich könnte ein reizendes Städtchen sein. Mit seiner Lage am unteren Ende eines lieblichen Sees, der auf beiden Seiten von gelassenen Hügeln umarmt wird – dessen hügelige Ufer aber nicht von Fabriken, sondern von Villen verschandelt sind." (Was man über die aktuelle Verfilmung wissen muss, können Sie übrigens hier lesen.)

Sehr nah kommt man Max Frischs Leben und Wirken, wenn man in der Rämistrasse startet. Die gut 1,3 Kilometer lange Straße im Zentrum der Stadt führt direkt auf den Bellevue-Platz und den Zürichsee zu. Hier finden sich einige sehr wichtige, wiederkehrende Stationen in Frischs Leben. Und hier haben wir heute eine Verabredung mit Dr. Tobias Amslinger, dem Leiter des Max Frisch-Archivs in der ETH Zürich, im Hauptgebäude der nicht kulturwissenschaftlich, sondern technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Traditions-Universität. "Hier an der Rämistrasse lassen sich wichtige Stationen von Max Frisch Leben abschreiten", erklärt Amslinger. "Die ETH mit dem Max Frisch-Archiv, die Universität, wo er zunächst Germanistik studiert hatte, die frühere Kantonsschule und das Schauspielhaus, das berühmte Restaurant Kronenhalle und das Café Odeon. Schließlich führt die Straße hin zum Zürichsee – für Frisch ein ganz wichtiger Ort."

Amslinger führt uns durch die ETH-Bibliothek in das Max Frisch-Archiv. Die Stimmung ist ruhig und konzentriert. Im Leseraum blättern Student:innen und einer älterer Herr, den wir in Germanistik-Professor-Verdacht haben, in ihren Büchern. Es gibt einen kleinen Raum für Ausstellungen – leider wird gerade keine zu Max Frisch gezeigt. Trotzdem kann man sich als interessierte Privatperson jederzeit für einen Besuch im Archiv anmelden und die digitalisierten Briefe, Artefakte und Fotos einsehen.

Amslinger beschreibt seine Arbeit als Leiter des Archivs so: "Mein kleines Team ist dafür zuständig, die Schriftstellernachlässe von Thomas Mann und eben Max Frisch zu erhalten, zu erweitern, zugänglich zu machen und zu vermitteln. Wir beraten Forschende aus aller Welt, unterstützen Theater- und Filmschaffende bei ihren Recherchen oder empfangen Schulklassen, die etwa den Roman ‚Homo faber‘ im Unterricht lesen. Anhand der Archivalien bekommen sie einen Einblick in die Entstehung und Wirkung der Werke. Mit Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen adressieren wir eine breite Öffentlichkeit. Dabei arbeiten wir eng mit der Max Frisch-Stiftung zusammen, die noch von Max Frisch selbst ins Leben gerufen wurde."

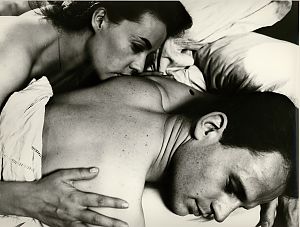

Unser Besuch beginnt mit einem Blick auf die gesammelten Auflagen der Frisch-Bücher. Allein "Homo faber" macht hier gut anderthalb Regelmeter. Aber auch die Verfilmung von Volker Schlöndorff hat ihre Spuren und Artefakte hinterlassen. Es gibt sehr vertraute Fotos von Karin Pilliod-Hatzky, die bis zu Frischs Tod seine Lebensgefährtin war. Auf einem Bild sieht man Frisch und Schlöndorff in Frischs Zürcher Wohnung in der Stadelhoferstrasse 28. Die beiden sind im Arbeitszimmer, Schlöndorff sitzt auf einem Lesesessel, eine Kladde auf dem Schoß, Stift in der Hand. Frisch steht vor ihm, dezent mit den Händen gestikuliert, während er etwas zu erklären scheint. Nicht unwahrscheinlich, dass die beiden da gerade über die Tücken und Freuden einer "Homo faber"-Verfilmung diskutieren.

"Frisch hat sich für die Arbeit am Drehbuch interessiert und sich darüber mit Schlöndorff ausgetauscht", meint Tobais Amslinger. "Mein Eindruck ist, dass er sehr großes Vertrauen in den Regisseur hatte und eine Reihe von Änderungen akzeptierte. Gegenüber dem gedruckten Roman weist der Film ja einige Unterschiede auf – angefangen vom englischen Titel; der Film heißt in der englischen Fassung ‚The Voyager‘." Außerdem weiß er zu berichten: "In dieser Wohnung hing übrigens ein Filmplakat von Homo Faber wir haben es auch im Archiv."

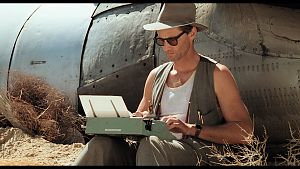

© Arthaus / Studiocanal

Im Anschluss zeigt uns Tobias Amslinger den Briefwechsel zwischen Frisch und Schlöndorff – und hier wird es richtig interessant. Es beginnt mit der maschinell geschriebenen, ersten Anfrage, die schon an anderer Stelle dieses Booklets eine Rolle spielt – im Text "Eine Produktion wie ein Abenteuerfilm". Die zweite Anfrage, Jahre später, hat Schlöndorff handschriftlich in New York verfasst – am 10. April 1987.

In fließenden, schönen Buchstaben, erklärt der Regisseur seine persönliche Nähe zum Stoff: "Seit zweieinhalb Jahren lebe ich nun in New York, habe zwei Filme hier gemacht, bin 48 Jahre alt und pendele transatlantisch im Glauben an die Machbarkeit der Weltkultur – wie sollte ich da nicht von Zeit zu Zeit im ‘Homo Faber’ lesen und Ausschau halten nach dem Einbruch des Irrationalen? Vor zehn oder mehr Jahren hatte mich einmal der inzwischen dem Herzschlag erlegene Tycoon Bluhdorn auf Ihren Roman angesprochen, ohne je ernsthaft zu werden. Ich selbst habe damals nicht insistiert, denn, obwohl ich mir ja sonst viel und fast alles zutraue, dem ‚Homo Faber‘ fühlte ich mich nicht gewachsen. Doch seit einem Jahr kommt der Gedanke immer wieder …". Frisch musste ihm bekanntlich zunächst absagen, weil es noch eine weitere Option auf den Stoff gab. Als diese ungenutzt auslief, dauerte es nicht lange, bis sich die beiden auf Wunsch Frischs im Januar 1988 in Zürich trafen.

Die im Archiv dokumentiere Korrespondenz umfasst gut zwei Dutzend Briefe und einige Postkarten. Auf einer davon findet sich ein rührender Hinweis, wie sehr Frisch Schlöndorff schätzte. An der Seite einer Postkarte, die Schlöndorff aus aus Italien schickte, vermerkte Frisch für seine private Ablage das Wort "FREUNDE" in Großbuchstaben.

Die Briefe wiederum dokumentieren eindrücklich, wie Volker Schlöndorff den Film verwirklichte und welche Probleme er mit Frisch teilen oder besprechen wollte. Oft beginnen diese Briefe mit den Worten "Lieber, verehrte Max Frisch" und enthalten interessante Einblicke. Schlöndorff erklärt zum Beispiel, dass er seine Drehbücher seit Jahren "vierhändig" mit Rudy Wurlitzer schriebe. Und er bereitet Frisch darauf vor, dass der Film in Amerika nicht Homo Faber heißen kann.

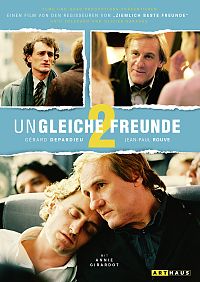

Hier muss man bedenken, dass wir uns zum Ende der 80er Jahre befinden, Schlöndorff lebte in New York, wo das HIV-Virus in der queeren Community wütete und von vielen konservativen Medien als "gay plague" diffamiert wurde, die angeblich vor allem homosexuelle Männer, "homos", betraf. Schlöndorff hatte Sorge, dass man das einem "nicht im Sinne von Hanna Landsberg `gebildeten`Publikum" zuzumuten. Später lesen wir an der Seite von Tobias Anslinger, wer noch alles im Gespräch war, den Walter Faber zu spielen – und sind zusammen ganz froh, dass es nicht Gérard Depardieu wurde, den Schlöndorff laut eines Briefes auch treffen wollte, um zu schauen, ob der inzwischen Englisch ohne Akzent sprechen kann.

© Arthaus / Studiocanal

Als der Cast steht, vermeldet Schlöndorff wieder in einem handschriftlichen Brief: "Die Alchemie zwischen den Persönlichkeiten scheint aufzugehen! Sukowa von glas-scharfer Intelligenz mit Augenblicken weiblicher Milde, Shepard sich selbst unbekannt, sehr anziehend für andere, die Sabeth ein poetisches Traumwesen und ein Lausbub dazu."

Zum Ende hin wird der Briefwechsel naturgemäß trauriger. Wir befinden uns da ja bekanntlich in den letzten Monaten von Max Frischs Leben. Dieser schreibt Schlöndorff einmal handschriftlich, wie es um seine Gesundheit steht. Es sei wohl möglich, dass er Schlöndorffs Film noch sehen könne, heißt es an einer Stelle.

Als wir uns nach fast zwei Stunden intensiver Brief-Studien verabschieden, um einen kleinen Max-Frisch-inspirierten Gang durch Zürich zu machen, fragen wir Tobias Amslinger zum Abschied, welcher Ort, neben der ETH, noch besonders wichtig war für Frisch. Seine Antwort: "Das Schauspielhaus war ein Ort, den Frisch einmal als seine Heimat bezeichnete. Fast alle seine Stücke wurden dort uraufgeführt." Später erfahren wir, dass genau dort gerade eine Inszenierung von Frischs "Biedermann und die Brandstifter" aufgeführt wurde – jenes Stück, dass für Völker Schlöndorff wiederum der Erstkontakt mit dem Werk Max Frischs war, wie er uns im Interview erzählte.

Das Max Frisch-Archiv hat zum Filmstart von Stiller eine aktuelle Ausstellung kuratiert. Hier gibt es die Infos:

Daniel Koch