Interview mit Volker Schlöndorff: "Ich mache ganz viel Kino im Kopf"

Ein Gespräch mit dem Spezialisten für Literaturverfilmungen über die eigene Frechheit, den Spaß an "präpotenter Scheiße" und die Melancholie hinter seinem Werk.

Sie sind 80 Jahre alt und können auf ein umfangreiches Werk zurückblicken. Wie sehr beschäftigen sie ihre eigenen Filme?

Die beschäftigen mich eigentlich nur technisch, wegen der Möglichkeit, sie zu remastern. Zum Beispiel eine neue Lichtbestimmung zu machen oder an den Tönen zu arbeiten. Restaurierung wäre das falsche Wort, das ist im Grunde Perfektionierung. Die Filme besser zu machen als sie je gewesen sind. Das beschäftigt mich.

Sie blicken also nur ungerne zurück?

Ich sehe meine Filme eher zu klein, als dass ich sie anerkenne und suche ich den Vergleich mit dem Werk von anderen Regisseuren, auch den Klassikern, mit denen ich aufgewachsen bin. Dann sage ich mir immer: "Naja, du bist ein Epigone, einer der nachmacht und weitermacht, was andere vor dir schon besser gemacht haben.“ An diesem Punkt breche ich den Rückblick ab und kümmere mich lieber um mein nächstes Projekt.

Ist das nicht Understatement?

Arthur Miller hat mir mal etwas Interessantes gesagt. Als ein Freund von ihm, ein Schriftsteller, in eine Depression verfiel und ich ihn fragte, was wohl seine Erklärung dafür sei, meinte er: "Wahrscheinlich hat er versucht Bilanz zu ziehen, und das ist gefährlich. It never adds up.“ Heißt: Viel kommt unter dem Strich nicht dabei raus.

In dem Sinne ist es ganz klar: Ich habe eine Menge an Filmen gemacht und es sind auch gute dabei, aber ich ordne sie vor dem Hintergrund der Filmgeschichte nicht so hoch ein.

"Alle meine Filme spielen in der Zeit ihres Entstehens. Kann sein, dass die Schauspieler Kostüme tragen. Die Probleme und die Psychologie sind immer die der Gegenwart."

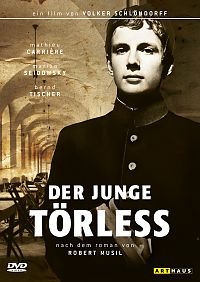

Sie haben Arthur Millers Drama "Tod eines Handlungsreisenden" 1985 verfilmt. Was geht ihnen konkret durch den Kopf, wenn Sie sich ihr Spielfilmdebüt Der junge Törless aus dem Jahr 1966 heute wieder ansehen?

Da fällt mir die Frechheit auf, die ich mir rausgenommen hatte. Einfach machen – das ist das Schöne am ersten Film. Ich hatte keine Skrupel. Angst schon. Aber die ließ mich umso mehr nach vorne preschen. An den ersten Drehtagen dachte ich: "Mensch, wenn du den fertig kriegst, wenn du alles hinkriegst, dann machst du nie wieder einen Film. Einmal einen Film zu machen genügt doch. Was willst du mehr?“ Entsprechend ging ich an die Sache ran – überhaupt nicht mit Vorsicht, sondern halsbrecherisch. Nach dem Motto: Wenn es daneben geht, habe ich es wenigstens versucht...

Der Film nach dem Roman von Robert Musil spielt im Internat. War es ein besonderes Risiko, mit so vielen jungen Darstellern wie dem damals 16-jährigen Matthieu Carrière zu arbeiten?

Ja, und das waren alles Laien, es war kein einziger Profi dabei. Außerdem entschied ich mich dafür, die Dialoge so literarisch zu lassen, wie sie bei Musil sind, machte sie also nicht sprechbar. Jeder meinte, da bräuchte man einen guten Dialogschreiber. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Vieles klingt wie aufgesagt, aber das hat seinen Charme.

Sie waren ein Dickkopf?

Das meinte ich mit Frechheit. Und dazu habe ich auch noch viel Glück gehabt. Der Kameramann, den ich nur als Freund kannte – ich hatte noch nie einen Meter Film gesehen, den Franz Rath belichtet hatte – stellte sich als sehr guter Schwarzweiß-Fotograf heraus.

Und als ich die Frechheit besaß, mit einem einen richtigen Komponisten statt mit einem Filmkomponisten arbeiten zu wollen, traf ich wieder auf den Richtigen.

Hans Werner Henze schaute sich das Material an und sagte: "Junger Mann, ich mache ihnen die Musik für ihre Bilder." Es sind, glaube ich, insgesamt nur 16 Minuten Filmmusik in Der junge Törless, aber die sind prägend – und das war ein großes Glück für einen Anfänger wie mich.

Wie inszeniert man eine Folterszene? Schlöndorff beim Regie-Debüt…

Warum sind Sie im Lauf ihrer Karriere den Literaturverfilmungen treugeblieben?

Das war nie meine Absicht. Der zweite Film, Mord und Totschlag, entstand nach einer Zeitungsmeldung, Das klappte nicht so gut, also kehrte ich zurück zur Literatur. Auch wenn Kleists "Michael Kohlhaas" der falsche Stoff für mich war, merkte ich irgendwann: "Das Literarische liegt dir einfach." Außerdem bin ich ein begeisterter Leser, und dahinter trat der Ehrgeiz zurück, ein echter Autorenfilmer zu sein, nämlich einer, der seine Bücher selbst schreibt. Wenn man das Gefühl hat, etwas nicht so gut zu beherrschen, dann macht man doch lieber das, wofür man anscheinend eine Begabung hat. Das ist in meinem Fall die Literatur.

Kann man vom typischen Schlöndorff-Film sprechen? Gibt es den?

Die Literatur ist ja ein weites Feld. Ob man Musil verfilmt oder Heinrich Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" – da kommen zwei sehr verschiedene Filme heraus. Bölls Text war Mitte der 1970er-Jahre eher ein Pamphlet. "Die Blechtrommel“ ist natürlich Literatur, aber wenn ich jetzt den Film sehe, dann habe ich das Gefühl: "Das ist ja pures Kino." Es ist keine typische Literaturverfilmung, die was Edles oder gehoben Anspruchsvolles hat.

Direkt danach drehten Sie Die Fälschung mit Bruno Ganz und Hanna Schygulla...

...und da hat man das Gefühl, es ist eine Reportage mitten im Bürgerkrieg. Man kommt als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht darauf, dass die Geschichte auf einem Roman basiert. Im Lauf des Lebens haben sich für mich die Grenzen völlig verwischt. Sobald du am Drehort bist, mit deinem Team und den Schauspielern, vergisst du die Vorlage schon mal. Für mich gibt es auch keine Kostümfilme oder historischen Filme. Alle meine Filme spielen in der Zeit ihres Entstehens. Kann sein, dass die Schauspieler Kostüme tragen. Die Probleme und die Psychologie sind immer die der Gegenwart.

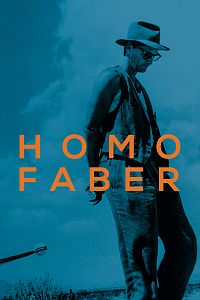

In einem Interview aus dem Bonusmaterial der neuen Blu-ray-Best of-Edition erklären Sie den Prozess, wie aus dem Roman "Homo Faber" ein Drehbuch entstand. Wie schwierig ist es, ein Skript nach einer so berühmten Literaturvorlage zu erarbeiten?

Zunächst lautete meine Frage an Max Frisch: "Muss die Geschichte in den 1950er-Jahren spielen, kann das nicht heute sein?" Doch beim Dreh, wo Sam Shephard und Julie Delpy als Vater und Tochter vor der Kamera standen, war es gleichgültig, ob sie sich im Jahr der Handlung, 1957, oder im Entstehungsjahr 1991 befanden. Der Konflikt zwischen ihren Figuren entsteht im Augenblick. Sie stehen sich zum ersten Mal gegenüber, schauen sich zum ersten Mal an. Es funkt, und man weiß nicht richtig, warum. Im Nachhinein versteht man, dass sie unbewusst gefühlt haben müssen, zusammen zu gehören. Wenn auch nicht als Liebespaar.

Dreiecksbezeihung: Der Regisseur mit Sam Shephard und Julie Delpy

Im zeitgenössischen deutschen Kino sind Literaturverfilmungen nicht sonderlich verbreitet. Glauben Sie, dass es dafür einen bestimmten Grund gibt?

Mag sein, dass man es heute abtut: "Sowas ist Kino von früher… nicht mehr aktuell." Vielleicht liegt es auch daran, dass viel weniger gelesen wird als früher, weil man mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Aber wenn Fassbinder zwischen Schwulendramen und anderen gesellschaftspolitischen Filmen wie Angst essen Seele auf plötzlich Fontanes "Effi Briest" verfilmte, dann war das genau so ein Fassbinder-Film wie seine übrigen. Die heutige Fehleinschätzung beruht auf schlechten Literaturverfilmungen. Dass man das Gefühl hat, es gehe darin zu wie im Abendunterricht der Volkhochschule. Alles sehr sorgfältig, sehr edel und ein bisschen langweilig. So muss Literatur nicht sein, so darf Literatur auch eigentlich nicht sein.

In ihrem bislang letzten Film, Der namenlose Tag,, nach einem Krimi von Friedrich Ani, setzt der Ermittler anhand von Tagtraumildern die Geschichte wie die Handlung eines Kinofilms zusammen. Sie sagten mal, es gebe Ähnlichkeiten zwischen ihnen und Max Frischs Faber. Sehen Sie auch Parallelen bei sich und dieser Filmfigur?

Ja, ich mache das tatsächlich. In der Mittagspause lege ich mich auf den Rücken, schließe die Augen und spiele mir selbst vor, was wir am Vormittag gedreht haben. Wenn es Zeit für den Schneideraum ist, warte ich nicht, bis ich die Bilder sehe, sondern denke schon vorher: "Was schneiden wir denn heute? Worum geht es?“ Und führe mir das innerlich vor Augen. Ich mache sehr viel Kino im Kopf. bevor ich konkret dran arbeite. Man kann sogar sagen, ich tagträume solange vor mich hin, bis ich den Film einmal im Kopf gesehen habe. So erfinde ich alles noch bevor ich das Drehbuch schreibe und es inszeniere.

In dem Zitat auf dem Cover der Edition spannen sie den Bogen ihrer Kooperationen – von Rainer Werner Fassbinder und Margarethe von Trotta über Angela Winkler zu Dustin Hoffman und Sam Shephard. Einige andere haben wir schon genannt. Film ist eine Teamarbeit. Wie sehr diskutieren Sie den Schaffensprozess mit anderen Beteiligten?

Früher sehr stark, aber mit den Jahren immer weniger. Man kann Schauspieler*innen nicht Motivationen erklären, und wenn man es kann, dann sollen sie immer noch Gefühle spielen. Deshalb muss man sie in eine gewisse Stimmung versetzen. Das geht nicht über Diskussionen. Der wichtigste Moment für Gespräche ist derjenige, in dem man sich für einen Stoff entscheidet. Da kannst du ruhig mal die Freund*innen fragen. Die kennen einen ja oft besser, als man sich selbst kennt: "Passt das überhaupt zu mir?“ Das heißt nicht, dass du dem Ratschlag immer folgen musst, aber für mich sind diese Auseinandersetzungen und Freundschaften ganz wichtig. Wenn ich alleine in der Wüste wäre mit einer Kamera, wüsste ich nicht, was ich damit anfangen sollte.

"Wenn ich alleine in der Wüste wäre mit einer Kamera, wüsste ich nicht, was ich damit anfangen sollte."

Sie sagen, dass man Schauspieler*innen in eine gewisse Stimmung bringen muss. Wie haben Sie Fassbinder auf seine Rolle als Baal nach Bertolt Brecht eingestimmt?

Der Rainer hat das Stück durch mich entdeckt, und Anarchie lag damals in der Luft. 1968/69. Wir sprachen erst mal über die Gedichte. Nun weiß man ja, wie man Gedichte vortragen kann, zum Beispiel wie Bruno Ganz, der jedem Wort nachgeht und es richtig fasst. Macht man das so oder nicht? Und ich sagte zu Rainer: "Das ist ja furchtbar mit den Gedichten, warum leierst du die nicht einfach runter, als ob es Zeitungsartikel wären?“ Klaus Doldinger saß dabei wegen der Musik. Und als wir entschieden hatten, dass wir den Text nicht wie einen literarischen Text und die Gedichte nicht wie Gedichte sprechen, sondern alles runter rotzen, war auch für Rainer die Sache klar.

Margarethe von Trotta und Rainer Werner Fassbinder in "Baal"

Der Film durfte erst mit vielen Jahren Verspätung auf der Berlinale laufen...

..und da zeigte sich mal wieder, dass andere von unserer damaligen Motivation nicht so begeistert waren. Ich stand draußen, während der Film lief, Bruna Ganz kam aus dem Saal und schimpfte: "So eine präpotente Scheiße!“ Das sind verschiedene Auffassungen, die ich jeweils verstehen kann und interessant finde. In Baal musste es Fassbinder so machen. Als wir Mitte der 1970er Jahre Messer im Kopf von Reinhard Hauff mit Bruno Ganz in der Hauptrolle produzierten, wurde eine andere Herangehensweise gewählt. So entwickelte sich eine von Bruno Ganz schönsten Rollen, wie er übrigens auch selber fand.

Ihre Filme enden nie mit einem Happyend. Der Ermittler in Der namenlose Tag arbeitet zunächst als Überbringer schlechter Nachrichten. Erkennen Sie sich als Filmemacher auch in dieser Rolle wieder?

Ich bin mal so darüber erschrocken, als ich mir bewusst machte, wie viele Leute ich in meinen Filmen am Schluss umgebracht habe. Hinrichtungen gibt es – und nicht nur eine. Diese Verzweiflung am Ende immer – da schlägt natürlich meine Lebensgeschichte durch. Ich weiß nicht, ob das durch frühes Trauma bei mir persönlich entstanden ist oder die 1950er Jahre und der Existenzialismus mit „No hope“-Stimmung den Ausschlag gaben – jedenfalls ist das beides zusammengekommen. Komischerweise bin ich beim Machen Optimist, sonst würde ich nicht so viel machen. Ich halte fast alles für machbar, und wenn ich es mit Gewalt durchsetze. Aber meine Natur ist eigentlich sehr melancholisch. Einen glücklichen Ausgang kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.

WF